Naufrage et pertes de vie subséquentes

Bateau de pêche Silver Condor

La Tabatière (Québec)

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

Résumé

Le 24 septembre 2023, le bateau de pêche Silver Condor, transportant 6 personnes à bord, a commencé son voyage de retour au port après avoir pêché du sébaste. Le 25 septembre vers minuit, le bateau a commencé à gîter à bâbord et à couler par l’arrière; pendant que le bateau coulait, toutes les personnes à bord se sont retrouvées à l’eau. À 2 h 30, les autorités de recherche et sauvetage ont reçu un signal provenant de la radiobalise de localisation des sinistres (RLS) du Silver Condor. Après avoir tenté en vain de communiquer avec le bateau, des recherches ont été lancées à l’aide de plusieurs navires et aéronefs. Toutes les personnes ont finalement été repêchées et transportées à l’hôpital de Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador). Trois d’entre elles ont reçu des soins pour traiter une hypothermie et d’autres blessures, et on a constaté la mort des 3 autres personnes. Le bateau n’a pas été récupéré.

1.0 Renseignements de base

1.1 Fiche technique du bateau

Nom | Silver Condor |

|---|---|

Numéro officiel de Transports Canada | 802583 |

Numéro d’Organisation maritime internationale (OMI) | 8663834 |

Numéro d’immatriculation du bateau auprès de Pêches et Océans Canada | 8555 |

Port d’immatriculation | Québec (Québec) |

Pavillon | Canada |

Type | Pêche |

Jauge brute | 111,72 |

Longueur enregistrée | 18,53 m |

Construction | 1983 |

Reconstruction | 2005 |

Groupe propulseur | 1 moteur diesel (272 kW) entraînant une hélice à pas unique |

Propriétaire/représentant autorisé | Particulier |

1.2 Description du bateau

Le Silver Condor était un chalutier à rampe arrière à une seule hélice, fabriqué en fibre de verre et construit au Canada en 1983 (figure 1). À partir de l’avant, la coque comprenait le coqueron avant, la salle des machines, la cale à poisson et la cambuse, qui étaient séparés par 3 cloisons étanches. La cale à poisson et la salle des machines étaient équipées d’une pompe de cale et d’une alarme de niveau d’eau de cale.

La cale à poisson était divisée par une passerelle centrale avec 5 compartiments de chaque côté (figures 2 et 3). Chaque compartiment pouvait être fermé par des planches de séparation en aluminium afin de limiter le déplacement des prises. La cale à poissons comportait 1 écoutille principale avec une hiloire qui permettait d’accéder au pont principal par une échelle, ainsi que 6 écoutilles encastrées étanches de plus petite taille qui donnaient sur le pont principal.

Le bateau était équipé pour la pêche à la crevette, y compris un chalutier à l’arrière et une paire de stabilisateurs à paravane situés tout juste derrière la timonerie.

Tout au long de l’hiver 2000-2001, le bateau avait subi d’importantes modificationsLe dossier de Transports Canada concernant le Silver Condor ne contient aucune mention des modifications apportées au bateau, mais le registre d’immatriculation des navires indique que le bateau a été reconstruit en 2005. qui avaient fait en sorte d’augmenter sa longueur et sa hauteur hors tout. En 2005, une couche de fibre de verre avait été appliquée sur la coque du bateau.

La timonerie avait 2 portes, 1 à bâbord et 1 à tribord, qui donnaient sur le pont supérieur avant. La partie arrière du pont supérieur n’était accessible que du côté bâbord. On pouvait également accéder à la timonerie par des escaliers à partir de la cuisine, qui était située sur le pont principal. La timonerie était équipée d’une console de navigation située à tribord de l’axe longitudinal du bateau et munie d’un poste de conduite, d’une barre, d’un système de commande de propulsion, d’un radar, d’une carte électronique, d’un système de positionnement mondial (GPS), d’un pilote automatique et d’un système d’identification automatique (AIS). Le Silver Condor était aussi équipé de 2 radiotéléphones très haute fréquence (VHF), dont l’un était doté d’un système d’appel sélectif numérique (ASN) avec GPS intégré (figure 4). Les microphones des 2 radiotéléphones VHF étaient situés très près l’un de l’autre. Une antenne destinée au radiotéléphone VHF-ASN du bateau était installée au-dessus de la timonerie; la hauteur maximale de l’antenne était d’environ 10 m au-dessus du niveau de la mer.

Le bateau transportait une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) qui était munie d’un dispositif de largage hydrostatique et enregistrée au nom du propriétaire du bateau.

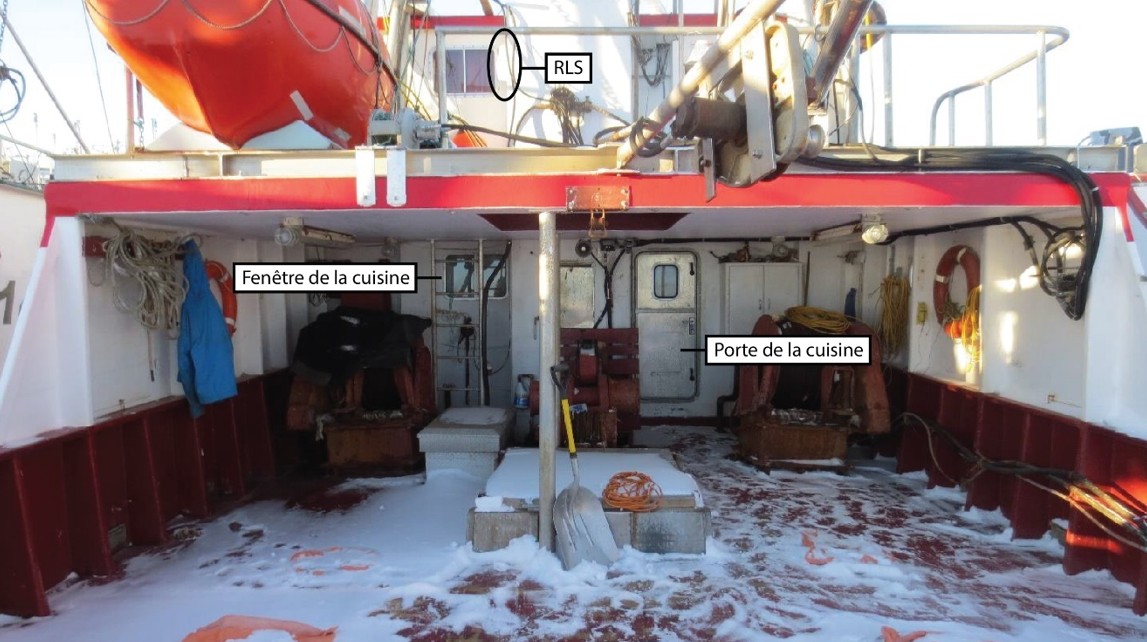

Les quartiers de l’équipage étaient divisés en une cuisine et 4 cabines; le capitaine avait une cabine attenante à la timonerie, et les 3 autres cabines étaient situées sur le pont principal, à l’avant de la cuisine. Trois des cabines contenaient chacune 1 couchette, et 1 cabine contenait 4 couchettes. La cuisine avait un hublot sur son côté bâbord ainsi qu’une fenêtre et une porte sur le mur arrière; le hublot et la fenêtre pouvaient tous deux être ouverts de l’intérieur (figures 5 et 6).

L’équipement de sauvetage du bateau comprenait un radeau de sauvetage rigide en fibre de verre pouvant accommoder 7 personnes, équipé d’un dispositif de largage hydrostatique, qui se trouvait à l’arrière de la timonerie, du côté bâbord du bateau. Le bateau transportait également 6 gilets de sauvetage et 7 combinaisons d’immersion, lesquels se trouvaient dans les quartiers de l’équipage (1 combinaison d’immersion rangée sous chaque couchette).

Une combinaison d’immersion supplémentaire avait été apportée à bord par une observatrice en mer (l’observatrice) pour le voyage à l’étude, portant à 8 le nombre total de combinaisons d’immersion à bord.

1.3 Déroulement du voyage

Le 21 septembre 2023, vers 11 h heure avancée de l’Est,Toutes les heures sont exprimées en heure avancée de l’Est (temps universel coordonné moins 4 heures). le bateau de pêche Silver Condor a quitté Blanc-Sablon (Québec) pour effectuer son 2e voyage de pêche de la saison en vertu d’un permis de pêche à des fins expérimentalesLa licence qui avait été délivrée au propriétaire du Silver Condor autorisait le bateau et son équipage à participer au Plan de pêche expérimentale – sébaste de l’unité 1 pour la saison 2023. Source : Pêches et Océans Canada, « Plan de pêche expérimentale – sébaste de l’unité 1 (saison 2023) », à l’adresse https://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/commercial-commerciale/atl-arc/management-plan-gestion/redfish-sebaste-fra.html (dernière consultation le 16 octobre 2025).. L’équipage du bateau était composé de 6 personnes : 5 membres d’équipage et 1 observatrice dont la présence était requise par le ministère des Pêches et des Océans (MPO). Tous les membres d’équipage et l’observatrice avaient participé au 1er voyage de pêche de la saison du bateau, qui avait eu lieu du 4 au 7 septembre 2023.

Le bateau a navigué pendant environ 15 heures jusqu’au lieu de pêche situé au sud de Harrington Harbour (Québec), à environ 100 milles marins (NM) au sud-ouest de Rivière-Saint-Paul. Le 22 septembre, vers 2 h, l’équipage a commencé à pêcher le sébaste.

Pendant la pêche, les panneaux de chalutLes panneaux de chalut sont fixés de chaque côté du bateau par des cordes et servent à maintenir l’ouverture du filet pendant la pêche. se sont croisés quelques fois et, par conséquent, le filet s’est refermé. L’équipage a dû démêler les panneaux avant de reprendre ses activités de pêche, ce qui a prolongé le temps de pêche de l’équipage.

Le 24 septembre, vers 16 h 30, l’équipage a terminé ses activités de pêche et se préparait à retourner à Blanc-Sablon. Les compartiments du bateau et une partie du couloir entre les compartiments étaient remplis de sébaste. Les prises fortuites étaient entreposées dans une caisse à poissons commerciale qui était fixée au pont principal par des cordes et du bois.

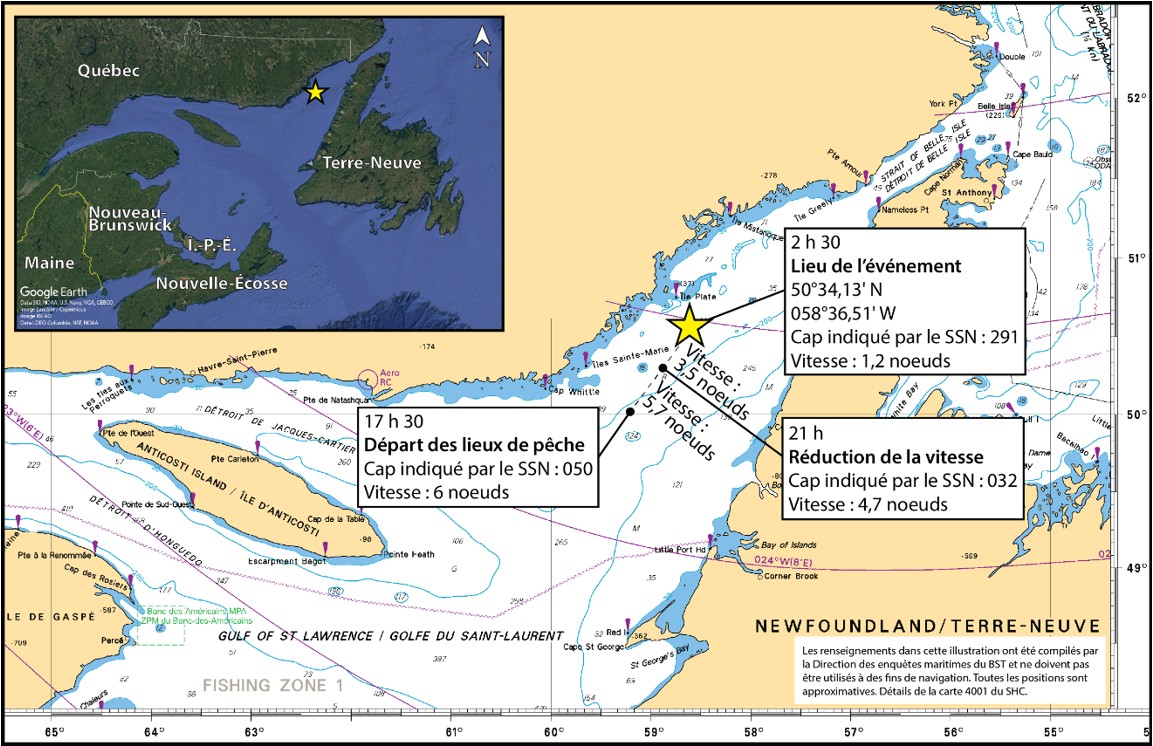

D’après les données du système de surveillance des naviresPêches et Océans Canada, « Système de surveillance des navires national », à l’adresse https://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/sdc-cps/vessel-monitoring-surveillance-navire/index-fra.html (dernière consultation le 16 octobre 2025). (SSN), à 17 h 30, le bateau se dirigeait vers son port d’attache à un cap de 050° vrais (V) et à une vitesse sur le fond de 6 nœuds. Les vents dans la zone de navigation étaient légers.

Vers 20 h, on a donné congé à tous les membres d’équipage et à l’observatrice, qui ont commencé une période de repos dans leurs cabines respectives, à l’exception du capitaine, qui est resté à la barre pour assurer la conduite du bateau, surveiller la réception des réseaux des téléphones cellulaires, aviser l’installation de transformation du poisson de l’arrivée du bateau et coordonner le déchargement du bateau. L’officier de pont, le matelot de pont 1 et le matelot de pont 3 partageaient entre eux la cabine qui avait 4 couchettes. Le matelot de pont 2 et l’observatrice avaient leur propre cabine. Les conditions météorologiques dans la zone de navigation étaient bonnes, avec des vents variables d’environ 15 nœuds. Les prévisions météorologiques maritimes indiquaient que des vents du nord-est de 30 nœuds commenceraient à souffler vers minuit et que les averses qui avaient commencé dans la soirée prendraient fin plus tard dans la matinée suivante.

À 21 h, le SSN indiquait que la vitesse sur le fond du bateau avait diminué à 4,7 nœuds.

Le 25 septembre, à minuit, le SSN indiquait que le cap du bateau était de 056° V et avait une vitesse sur le fond de 4,5 nœuds. Le SSN a continué de transmettre des renseignements toutes les 30 minutes jusqu’à la dernière transmission enregistrée à 2 h 30.

À un moment donné pendant cette période, le mouvement de roulis du bateau s’est accru et des objets non arrimés sont tombés des étagères et d’autres surfaces dans tout le bateau, réveillant les membres d’équipage qui n’étaient pas en service ainsi que l’observatrice. On entendait de l’eau éclabousser sous le pont, et les membres d’équipage ont commencé à crier que le bateau prenait l’eau. Le bateau gîtait à bâbord et coulait par l’arrière. Plusieurs mesures ont été prises successivement alors que l’eau envahissait les quartiers de l’équipage par la fenêtre de la cuisine et atteignait la timonerie :

- L’observatrice a tenté de fermer la fenêtre de la cuisine pour ralentir l’infiltration d’eau.

- Le matelot de pont 1 a pris les 4 combinaisons d’immersion dans la cabine où se trouvaient les 4 couchettes et les a lancées dans la timonerie par l’escalier.

- Le capitaine a saisi la combinaison d’immersion dans sa cabine.

- Les 6 personnes se sont rassemblées dans la timonerie.

- Deux membres d’équipage et l’observatrice ont enfilé une combinaison d’immersion, 2 membres d’équipage ont enfilé partiellement une combinaison d’immersion et 1 membre d’équipage a enfilé un gilet de sauvetage.

- Le matelot de pont 1 a saisi plusieurs feux de détresse à main dans la timonerie.

- L’officier de pont a lancé un appel Mayday par radiotéléphone VHF; toutefois, il n’y avait aucun autre navire dans les environs pour recevoir le signal de détresseL’enquête n’a pas permis de déterminer si l’appel Mayday avait été lancé à l’aide du radiotéléphone VHF ou du radiotéléphone VHF-ASN..

Alors que le bateau continuait de couler par l’arrière et de rouler, les portes de la timonerie ont commencé à s’ouvrir et à se fermer avec force à chaque mouvement de roulis. Le matelot de pont 3 a empêché la porte tribord de se fermer et de se verrouiller en posant sa main sur le cadre de porte, s’infligeant ainsi une blessure à la main. Le matelot de pont 1 et l’officier de pont se sont élancés à partir de la cloison arrière de la timonerie pour évacuer par la porte tribord, puis se sont accrochés aux stabilisateurs du bateau. Le matelot de pont 3 a immédiatement suivi et a aidé l’observatrice à sortir de la timonerie par la porte. Finalement, le matelot de pont 2 a quitté le bateau par la fenêtre tribord et, après s’être assuré que tout le monde était sorti de la timonerie, le capitaine a suivi. Une partie de l’équipage s’est rassemblée à la proue, tandis que d’autres se sont accrochés au stabilisateur tribord. L’équipage s’attendait à trouver le radeau de sauvetage flottant à la surface après que son dispositif de largage hydrostatique se fut déclenché. Ils ont tenté de repérer le radeau de sauvetage, mais n’y sont pas parvenus dans l’obscurité.

Alors que les conditions météorologiques s’empiraient, tous les occupants ont été ballottés par les vagues et ont fini par être projetés à l’eau, emportés loin du bateau et séparés les uns des autres. Certains se sont repérés dans l’eau à l’aide des feux stroboscopiques de leur combinaison d’immersion et de leurs gilets de sauvetage et sont parvenus à se jumeler en se liant les bras dans des groupes de 2 : l’officier de pont était avec le matelot de pont 1, et le matelot de pont 3 était avec l’observatrice. Le capitaine et le matelot de pont 2 étaient seuls dans l’eau. Le matelot de pont 1 a allumé un feu de détresse à main pour signaler sa position aux autres afin qu’ils puissent nager jusqu’à lui.

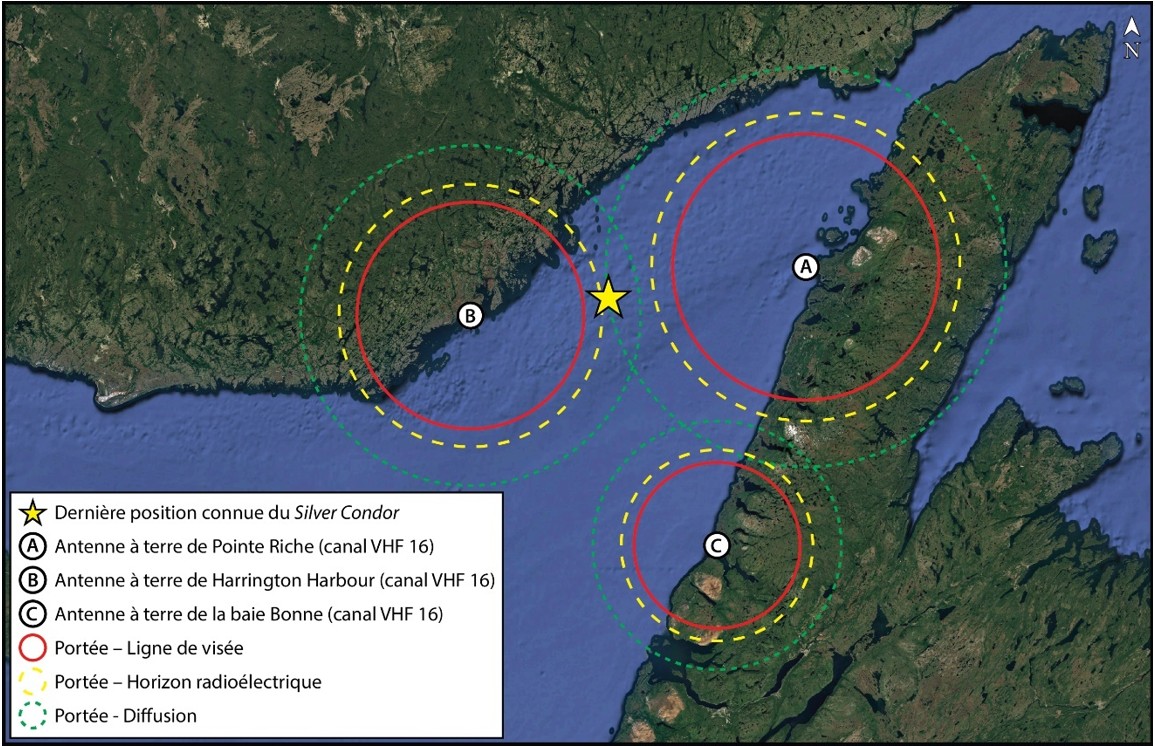

Les données du SSN indiquent que le Silver Condor se déplaçait vers le nord-nord-est à une vitesse sur le fond moyenne de 4,5 nœuds jusqu’à 2 h. À 2 h 30, le bateau a changé de cap vers l’ouest-nord-ouest et a ralenti à 1,2 nœud à la position 50°34,13ˈ N, 058°36,51ˈ W, la dernière position connue du bateau (figure 7).

1.3.1 Opérations de recherche et de sauvetage

À 2 h 30, le système Cospas-SarsatCospas-Sarsat est un système satellite conçu pour détecter et localiser les signaux des balises de détresse émettant à la fréquence de 406 mégahertz (MHz), où que ce soit sur Terre. Le système transmet ensuite les données d’alerte et de localisation aux autorités de recherche et sauvetage. a reçu un signal provenant de la RLS du Silver Condor. Les renseignements relatifs à ce signal ont été transmis au centre secondaire de sauvetage maritime de Québec (MRSC), qui a commencé à appeler les personnes à contacter en cas d’urgence inscrites dans le dossier d’enregistrement de la RLS.

À 2 h 39, le MRSC a demandé aux Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) de Les Escoumins de tenter de joindre le bateau de pêche sur le canal VHF 16 (le canal d’urgence). À 2 h 48, les SCTM de Les Escoumins ont informé le MRSC qu’il n’y avait aucune réponse du bateau par radiotéléphone VHF ou ASN.

À 2 h 55, le MRSC a reçu une confirmation des personnes à contacter en cas d’urgence inscrites dans le dossier d’enregistrement de la RLS que le bateau était à la pêche.

À 3 h 01, le MRSC a demandé aux SCTM de Les Escoumins de relayer l’appel de détresse Mayday. En même temps, le MRSC a formé les unités de recherche et sauvetage (SAR) suivantes, par l’entremise du Centre conjoint de coordination de sauvetage (CCCOS) Halifax : un hélicoptère Cormorant de l’Aviation royale canadienne venant de Gander (Terre-Neuve-et-Labrador [T.-N.-L.])La Garde côtière canadienne (GCC) est responsable des services de recherche et sauvetage (SAR) maritimes et travaille en coordination avec les Forces armées canadiennes. La GCC et les Forces armées canadiennes ont une capacité d’intervention immédiate. La capacité d’intervention en SAR pour les ressources aériennes est de 30 minutes entre 8 h et 16 h et de 2 heures en dehors de ces heures. et le navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Cape Edensaw venant de Port au Choix (T.-N.-L.). Les navires de la Garde côtière auxiliaire canadienne situés dans la région ont été appelés à se joindre aux efforts de recherche, et plusieurs navires de pêche dans les ports voisins ont répondu au signal de détresse relayé.

À 3 h 19, un navire de passage, le navire de marchandises Cape Venture, a été chargé par le MRSC de participer aux efforts de SAR. Le capitaine du navire a donné une heure d’arrivée prévue de 2 heures 15 minutes.

À 3 h 30, le commandant du NGCC Cape Edensaw a informé les SCTM de Port aux Basques que le navire avait quitté Port au Choix et que son heure d’arrivée était prévue dans environ 3 heures.

À 4 h 19, le pilote de l’hélicoptère Cormorant a informé le CCCOS Halifax que l’hélicoptère était prêt à partir.

À 5 h 45, le Cape Venture est arrivé sur les lieux, et l’équipage a commencé à entreprendre le circuit de recherche attribué au navire. Les membres d’équipage ont également tenté de joindre le Silver Condor sur le canal VHF 16 et le canal VHF 10 (le canal de travail des navires de pêche dans la région).

À 5 h 55, le commandant du NGCC Cape Edensaw a informé le MRSC que le navire se rapprochait de la dernière position connue du Silver Condor. En raison des difficultés de communication sur le radiotéléphone VHF, le message a dû être relayé par les SCTM de Port aux Basques aux SCTM de Les Escoumins, puis finalement au MRSC. Les SCTM de Les Escoumins ont alors demandé à l’équipage du NGCC Cape Edensaw d’écouter la fréquence 121,5 MHz afin de repérer le signal de la RLS du Silver Condor.

À 6 h 15, l’hélicoptère Cormorant est arrivé sur les lieux, et son circuit de recherche a été coordonné avec celui du Cape Venture.

À 6 h 39, environ 4 heures après le naufrage du bateau, l’équipage de l’hélicoptère Cormorant a repéré 4 personnes dans l’eau, jumelées en paires. Le pilote de l’hélicoptère Cormorant a tenté de joindre le Cape Venture pour diriger le navire vers les personnes dans l’eau, mais les communications par radiotéléphone étaient difficiles en raison des conditions météorologiques. Le pilote de l’hélicoptère Cormorant a ensuite communiqué la position des personnes aux SCTM de Les Escoumins.

L’équipage de l’hélicoptère Cormorant a ensuite établi l’ordre de priorité pour le sauvetage des personnes dans l’eau. Voyant que le matelot de pont 1 ne portait qu’un gilet de sauvetage, les techniciens SAR à bord de l’hélicoptère Cormorant ont d’abord secouru le matelot de pont 1 et l’officier de pont. Ils ont ensuite secouru le matelot de pont 3 et l’observatrice. Les 4 personnes étaient conscientes lors du sauvetage, mais le matelot de pont 1 s’est trouvé en état de chocLes personnes qui ont été exposées à l’eau froide pendant une longue période sans protection adéquate, telle qu’une combinaison d’immersion fonctionnelle, s’exposent à un risque d’effondrement post-sauvetage. Ce phénomène est lié à un choc soudain ou à un arrêt cardiaque attribuable à une chute de tension artérielle après qu’une personne ait été sortie de l’eau. (Source : Organisation pour la Recherche et la Technologie de l’OTAN, « Survie en mer pour les marins, les aviateurs et le personnel de recherche et de sauvetage » [février 2008], p. 3-7.). après être monté à bord de l’hélicoptère. L’un des techniciens SAR lui a prodigué des soins immédiatement.

Le pilote de l’hélicoptère Cormorant a tenté d’informer les SCTM de Les Escoumins que l’équipage de l’hélicoptère avait repêché 4 personnes, mais la communication par VHF sur le canal 16 s’est avérée inefficace. Le pilote a plutôt fourni une mise à jour au CCCOS Halifax par téléphone satellite afin que l’information soit relayée au MRSC. L’hélicoptère Cormorant a ensuite repris les recherches pour retrouver les personnes qui étaient toujours dans l’eau.

Vers 7 h 04, l’équipage de l’hélicoptère Cormorant a repéré le matelot de pont 2 dans l’eau et a fait descendre un technicien SAR pour évaluer son état. Puisque le matelot de pont 2 ne réagissait pas et que le NGCC Cape Edensaw se trouvait à proximité, il a été décidé d’allumer un signal fumigène et de diriger le NGCC Cape Edensaw vers le matelot de pont pour le récupérer. Le technicien SAR est remonté à bord de l’hélicoptère Cormorant, puis l’équipage de l’hélicoptère a poursuivi les recherches en vue de trouver le capitaine.

Vers 7 h 07, l’équipage de l’hélicoptère Cormorant a repéré le capitaine et l’a récupéré. À 7 h 16, les 5 membres d’équipage et l’observatrice avaient été récupérés, et tous les navires de passage ont été autorisés à partir. L’équipage a été transporté à l’hôpital de Corner Brook (T.-N.-L.), où 3 personnes ont reçu des soins pour traiter une hypothermie et d’autres blessures, et 3 autres ont été déclarées mortes.

Le bateau n’a pas été repéré pendant ou après l’opération de SAR et a vraisemblablement coulé.

1.4 Blessures et morts

Le tableau 2 montre le poste de chaque personne à bord du Silver Condor, l’équipement de protection individuelle que chaque personne portait au moment où elle s’est retrouvée à l’eau, la façon dont les personnes étaient regroupées dans l’eau et les blessures découlant de l’événement.

Poste à bord | Équipement | Regroupement | Blessure |

|---|---|---|---|

Capitaine | Combinaison d’immersion (partiellement enfilée) | Seul | Hypothermie (mortelle) |

Officier de pont | Combinaison d’immersion | Avec le matelot de pont 1 | Hypothermie |

Matelot de pont 1 | Gilet de sauvetage | Avec l’officier de pont | Hypothermie (mortelle) |

Matelot de pont 2 | Combinaison d’immersion (partiellement enfilée) | Seul | Hypothermie (mortelle) |

Matelot de pont 3 | Combinaison d’immersion | Avec l’observatrice | Hypothermie, main cassée |

Observatrice | Combinaison d’immersion | Avec le matelot de pont 3 | Hypothermie |

Lorsque le capitaine et le matelot de pont 2 ont été récupérés, la fermeture éclair de leurs combinaisons d’immersion était partiellement fermée et leurs capuchons n’étaient pas enfilés.

1.5 Brevets, certificats et expérience du personnel

Le capitaine détenait un brevet valide de capitaine de bâtiment de pêche, troisième classe. Le capitaine avait également obtenu un certificat restreint d’opérateur radio - commercial maritime (CRO-CM) en 2006 et avait suivi une formation sur les fonctions d’urgence en mer (FUM) A1 en 2001.Le certificat médical délivré par Transports Canada (TC) au capitaine interdisait à ce dernier d’exercer des fonctions de quart à la passerelle.

Le capitaine avait navigué à bord du Silver Condor comme matelot de pont jusqu’à ce qu’il obtienne un brevet de capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe en mars 2001, après quoi il a commencé à naviguer à titre de capitaine du bateau. En 2018, le capitaine est devenu propriétaire du bateau.

L’officier de pont détenait un brevet valide de capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe. De plus, il détenait un certificat CRO-CM valide et avait suivi la formation FUM A2. Il travaillait principalement sur le Silver Condor depuis 2014. Il assurait également la supervision des opérations sur le pont inférieur.

Le matelot de pont 1 détenait un brevet valide de capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe. De plus, il détenait un certificat CRO-CM valide et avait suivi la formation FUM A2. Le matelot de pont 1 travaillait comme pêcheur sur divers bateaux depuis 2015. Il avait commencé à travailler sur le Silver Condor en 2022.

Le matelot de pont 2 était titulaire d’un brevet valide de service d’officier de pont de quart de bateau de pêche de moins de 24 m longueur hors tout. De plus, il détenait un certificat CRO-CM valide et avait suivi la formation FUM A1. Le matelot de pont 2 comptait plus de 40 ans d’expérience comme pêcheur et travaillait principalement à bord du Silver Condor depuis 1983, où il était chargé des inspections de la salle des machines et de s’assurer que l’entretien mécanique était effectué. Le matelot de pont 2 exerçait également des fonctions liées au service de quart à la passerelle.

Le matelot de pont 3 était un membre d’équipage non breveté qui travaillait à bord du Silver Condor au moment de l’événement; il travaillait habituellement sur un autre bateau de pêche. Il travaillait comme pêcheur depuis 2017.

Avant le voyage à l’étude, le Silver Condor avait retenu les services de Biorex Inc. pour qu’une observatrice soit présente au nom du MPO. L’observatrice ne participait pas aux activités de pêche du Silver Condor; mais sa principale tâche consistait à s’assurer que les prises étaient conformes aux exigences du permis de pêche à des fins expérimentales du bateau. Elle avait suivi une formation FUM en ligne en octobre 2022.

1.6 Certificats du bateau

Le 30 mars 2023, TC avait délivré au Silver Condor un certificat d’inspection de sécurité d’une période de validité limitée de 2 mois pour que les lacunes constatées soient corrigées. Le bateau était certifié pour les voyages à proximité du littoral, classe 1, et pour les voyages limités au cabotage, classe II. Au moment de l’événement à l’étude, le bateau effectuait un voyage à proximité du littoral, classe 1. Le bateau était également certifié pour la pêche au poisson de fond, à l’exception du hareng et du capelan. Le certificat d’inspection de sécurité a expiré le 30 mai 2023 et n’a pas été renouvelé.

Le MPO a accordé au Silver Condor un permis de pêche à des fins expérimentales le 30 août 2023. Le permis était valide jusqu’au 31 octobre 2023. Le permis autorisait le capitaine et l’équipage du bateau à pêcher le sébaste, qui est classé comme un type de poisson de fond.

Le document sur l’effectif minimal de sécurité du Silver Condor pour 2023 indiquait que le système de quart du bateau devait prévoir 2 équipes de quart. Pendant les périodes d’obscurité, 2 membres d’équipage devaient assurer les services de quartTransports Canada, DORS/2007-115, Règlement sur le personnel maritime (tel que modifié le 20 décembre 2023), alinéa 216(2)b).Voir aussi : Transports Canada, Bulletin de la sécurité des navires no 07/2017 : Exigences concernant le quart à la passerelle pour tous les navires canadiens et étrangers, y compris les remorqueurs exploités dans les eaux de compétence canadienne (29 septembre 2017), à l’adresse https://tc.canada.ca/fr/transport-maritime/securite-maritime/bulletins-securite-navires/exigences-concernant-quart-passerelle-tous-navires-canadiens-etrangers-y-compris-remorqueurs-exploites-dans-eaux-competence-canadienne-bsn-no-07-2017 (dernière consultation le 16 octobre 2025)..

Autres faits établis

Au moment de l’événement à l’étude, le certificat d’inspection de sécurité délivré par TC était expiré. Le certificat n’était pas valide lorsque le MPO a délivré un permis de pêche à des fins expérimentales au bateau.

Pour des raisons médicales, il était interdit au capitaine d’exercer des fonctions liées aux services de quart. Cependant, pendant le voyage à l’étude, il a assuré seul le service de quart le jour et la nuit, alors que le Règlement sur le personnel maritime (RPM) exige qu’une personne de quart certifiée et un autre membre d’équipage assurent un tel service pendant les périodes d’obscurité.

1.7 Conditions environnementales

Le 24 septembre à 15 h 30, Environnement et Changement climatique Canada a émis des prévisions météorologiques maritimes pour la région du Golfe Nord-Est. Les prévisions annonçaient des vents faibles qui augmenteraient en intensité à 15 nœuds en début de soirée, en provenance du nord-est, puis qui augmenteraient à 30 nœuds vers minuit, avant de diminuer en intensité pour atteindre entre 15 et 20 nœuds dans la matinée du 25 septembre, en provenance du nord. Des averses étaient censées commencer dans la soirée du 24 septembre et prendre fin dans la matinée du 25 septembre.

Le soleil s’est couché à 17 h 49 le 24 septembre et s’est levé à 5 h 45 le 25 septembre.

Les unités de SAR ont signalé que les conditions météorologiques sur les lieux étaient les suivantes : des vents du nord-est de 23 nœuds et des vagues d’une hauteur moyenne de 2 à 3 m, avec une bonne visibilité malgré la pluie. La température de l’eau déclarée par les unités de SAR était de 10 °C.

1.8 Immersion en eau froide

Lorsqu’une personne est immergée en eau froide sans la protection que confère une combinaison d’immersion correctement enfilée, en particulier si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, il peut s’ensuivre un choc hypothermique initial qui entraînera une respiration haletante. La flottabilité accrue que procure une combinaison d’immersion, un vêtement de flottaison individuelLes gilets de sauvetage standards sont conçus pour être enfilés avant d’abandonner le navire. Une fois que la personne est dans l’eau, un gilet de sauvetage standard la maintiendra à flot et la redressera si elle se retourne. Les vêtements de flottaison individuels (VFI) sont conçus pour être portés constamment, procurent une flottabilité rudimentaire et peuvent avoir une capacité limitée de retourner une personne dans l’eau. ou un gilet de sauvetage peut prévenir la noyade au cours du choc hypothermique initial en maintenant la bouche de la personne éloignée de la surface de l’eau et en empêchant l’ingestion d’eau.

Une personne qui subit un choc hypothermique sans couche isolante est susceptible de connaître une perte de motricité attribuable au froid, ce qui réduit la capacité d’effectuer des mouvements efficacesConseil canadien de la sécurité nautique, « Cold Water Awareness », à l’adresse https://csbc.ca/fr/1-10-1 (dernière consultation le 16 octobre 2025). et de nager. L’hypothermie peut survenir rapidement selon la température de l’eau; des activités comme nager augmentent la perte de chaleur et accélèrent le déclenchement de l’hypothermie. Cela peut entraîner une perte de motricité supplémentaire et la mort. En attendant d’être secourue, une personne qui se trouve dans l’eau doit être protégée des éléments pour survivre (tableau 3).

Étape de l’immersion / du sauvetage | Radeau de sauvetage | Combinaison d’immersion | Gilet de sauvetage/VFI | Aucun équipement |

|---|---|---|---|---|

Entrée dans l’eau froide | Temps d’exposition minimal ou nul dans l’eau | Entrée dans l’eau | Entrée dans l’eau | Entrée dans l’eau |

Choc hypothermique initial | Prévient/atténue la réaction au choc hypothermique | Prévient le déclenchement de la réaction au choc hypothermique et maintient la personne à flot | Garde la tête et la bouche de la personne au-dessus de la surface de l’eau lorsque sa respiration est haletante | Halètement, ingestion d’eau, réaction cardiaque |

Réaction psychologique | Réduit la menace pour la vie et possiblement la réaction de stress | Réduit la menace pour la vie et possiblement la réaction de stress | Réduit dans une certaine mesure la menace pour la vie et possiblement la réaction de stress | Menace immédiate pour la vie; le stress exacerbe la réaction au choc hypothermique |

Perte de motricité due au froid | Prévient/atténue les effets du froid | Retarde l’apparition des effets du froid | Maintient la personne à flot après la perte de dextérité et de sa capacité à nager | Respiration erratique, perte de la capacité à nager, frissonnement |

Hypothermie | Pourrait retarder considérablement les effets si la personne reste au sec | Pourrait retarder considérablement les effets si la personne reste au sec | Déclenchement de l’hypothermie – chances de survie réduites | Déclenchement de l’hypothermie – survie improbable |

Sauvetage grâce à un signal de détresse* | Survie probable | Survie probable | Réduction des chances de survie | Survie improbable |

* Un signal de détresse peut être reçu par communication radio envoyée pendant les préparatifs d’urgence, par des radiobalises individuelles de repérage ou par des RLS à dégagement libre.

1.9 Équipement de sauvetage

La réglementation de TC concernant la préparation aux situations d’urgence à bord des navires exige notamment que les navires transportent de l’équipement de sauvetage et des dispositifs d’alerte de détresse, et qu’ils disposent de procédures sur la façon d’exploiter le navire de façon sécuritaire et de gérer les situations d’urgenceTransports Canada, C.R.C., ch. 1486, Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (modifié le 20 décembre 2020), section 2.,Gouvernement du Canada, Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26, modifiée le 30 juillet 2019), paragraphe 106(1).,Transports Canada, DORS/2020-216, Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (modifié le 6 octobre 2021).. L’équipement de sauvetage, tel que les gilets de sauvetage et les combinaisons d’immersion (lorsque nécessaire), doit être à la disposition de tous les membres du personnel à bord et est normalement rangé dans les quartiers de l’équipage. Les combinaisons d’immersion sont équipées d’appareils lumineux et de sifflets pour faciliter les opérations de sauvetage. Les gilets de sauvetage, auxquels on peut attacher un appareil lumineux, sont équipés d’un sifflet, mais les navires d’une longueur de moins de 24 m ne sont pas tenus de transporter des gilets de sauvetage qui émettent de la lumière.

1.9.1 Gilets de sauvetage

Les gilets de sauvetage empêchent la noyade en assurant la flottabilité et en maintenant la bouche de la personne hors de l’eau pendant les stades du choc hypothermique initial et de la perte de motricité attribuable au froid. Le Silver Condor transportait 6 gilets de sauvetage, qui étaient rangés dans les quartiers de l’équipage.

1.9.2 Combinaisons d’immersion

Les combinaisons d’immersion maritimes sont conçues pour garder une personne à flot, relativement au chaud et au sec. Les combinaisons d’immersion peuvent prévenir la noyade, réduire les effets du choc hypothermique et retarder l’apparition de perte de motricité due au froid et de l’hypothermie. Pour être efficace, une combinaison d’immersion doit être ajustée à la personne et être correctement enfilée. Pour enfiler correctement et rapidement une combinaison d’immersion et pour que la personne qui la porte bénéficie de la protection qu’elle procure, il faut suivre une série d’étapes dans un ordre précis. Chaque fabricant fournit des instructions sur la manière d’enfiler correctement ses combinaisons d’immersion.

Si une combinaison d’immersion n’est pas enfilée correctement, elle ne procurera aucune protection thermique une fois dans l’eau, car l’eau s’y infiltrera. Si de l’air est emprisonné dans les jambes et les pieds de la combinaison, ils se gonflent et flottent à la surface, ce qui peut entraîner l’immersion de la tête de la personne qui la porte. En 2000, TC a publié un bulletin de la sécurité des navires indiquant que les exercices offrent aux membres d’équipage la possibilité de s’exercer à enfiler leur combinaison d’immersion, de s’assurer qu’elle est de la bonne taille et de veiller à ce que les fermetures éclair soient bien lubrifiéesTransports Canada, Bulletin de la sécurité des navires 11/2000 : Combinaisons flottantes en cas de naufrage (19 septembre 2000), à l’adresse tc.canada.ca/fr/transport-maritime/securite-maritime/bulletins-securite-navires/bulletin-no-11-2000 (dernière consultation le 16 octobre 2025).. En 2019, TC a publié un autre bulletin de la sécurité des navires portant sur les engins de sauvetage afin de rappeler aux membres d’équipage l’importance d’inspecter visuellement les combinaisons d’immersion après chaque exercice d’embarcation et de les essayer avant chaque départ pour confirmer qu’elles sont bien ajustéesTransports Canada, Bulletin de la sécurité des navires 05/2019 : Mesures de sécurité concernant les engins de sauvetage (19 mars 2019), à l’adresse https://tc.canada.ca/fr/transport-maritime/securite-maritime/bulletins-securite-navires/mesures-securite-concernant-engins-sauvetage-bsn-no-05-2019 (dernière consultation le 16 octobre 2025)..

Le Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (RSBP) stipule que les bâtiments de pêche de toute longueur effectuant des voyages à proximité du littoral, classe 1, doivent avoir une combinaison d’immersion de la bonne taille pour chaque personne à bordTransports Canada, C.R.C., ch. 1486, Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (modifié le 20 décembre 2023), paragraphe 3.28(1).. L’observatrice avait à bord une combinaison d’immersion de taille appropriée, que son employeur lui avait fournie. Dans l’événement à l’étude, puisqu’elle n’avait pas eu le temps de récupérer cette combinaison dans sa cabine, elle a enfilé une combinaison d’immersion qui n’était pas de taille appropriée pour elle. Par conséquent, de l’eau froide s’est infiltrée dans sa combinaison, ce qui l’a exposée à un risque d’hypothermie.

1.9.3 Radeaux de sauvetage

Les radeaux de sauvetage sont conçus pour être un moyen de protection contre les éléments pour l’équipage en attendant les secours. S’ils sont utilisés immédiatement, les radeaux de sauvetage préviendront la noyade et les effets du choc hypothermique, en plus de réduire l’apparition de la perte de motricité attribuable au froid et de l’hypothermie. Pour que les radeaux de sauvetage soient efficaces, les membres d’équipage doivent savoir comment les déplacer et les déployer rapidement et être physiquement capables de le faire. Il est donc important que les membres d’équipage soient régulièrement informés et/ou s’entraînent à déployer le radeau de sauvetage de leur navire.

Les radeaux de sauvetage munis d’un dispositif de largage hydrostatique se déploient sans l’intervention de l’équipage, si celui-ci est incapable d’atteindre le radeau pour effectuer un déploiement manuel. Un dispositif de largage hydrostatique est conçu pour s’activer lorsqu’il est immergé dans l’eau, et son activation nécessite que le navire chavire ou s’enfonce à une certaine profondeur (environ 4 m). L’immersion à la profondeur requise peut prendre de quelques minutes à plusieurs jours; ainsi, il est possible que des personnes se trouvent dans l’eau dans l’intervalle.

Le radeau de sauvetage du Silver Condor était un radeau rigide pouvant accommoder 7 personnes, fabriqué par Ovatek Inc., qui comprenait un dispositif de largage hydrostatique et un feu de position qui pouvait être activé en tirant sur le cordon de la batterie. Le radeau de sauvetage était rangé derrière la timonerie du bateau, du côté bâbord, avec des engins de pêche au-dessus (figure 8). L’enquête a permis de déterminer que le radeau de sauvetage était positionné de telle sorte que son écoutille d’accès dépassait légèrement le bord arrière du pont supérieur et n’était pas facilement atteignable par l’équipage du bateau. Pour monter à bord du radeau de sauvetage de façon sécuritaire, l’équipage du bateau aurait eu à souleverLe radeau de sauvetage rigide pour 7 personnes d’Ovatek Inc. pesait environ 182 kilogrammes. celui-ci de son support et le repositionner de manière à pouvoir y embarquer à partir du pont supérieur. La dernière inspection du radeau de sauvetage par TC avait eu lieu en mars 2023.

Le radeau de sauvetage n’a pas été repéré pendant l’opération de SAR; il a été récupéré par un bateau de pêche 8 jours après l’événement.

1.10 Communications radio maritimes au Canada

Le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) a été mis au point par l’OMI et mis en œuvre à l’échelle mondiale en 1999. Le SMDSM reçoit et transmet des signaux de détresse maritime provenant de partout dans le monde, offrant ainsi un système international d’alerte de détresse par satellite et par la technologie ASN.

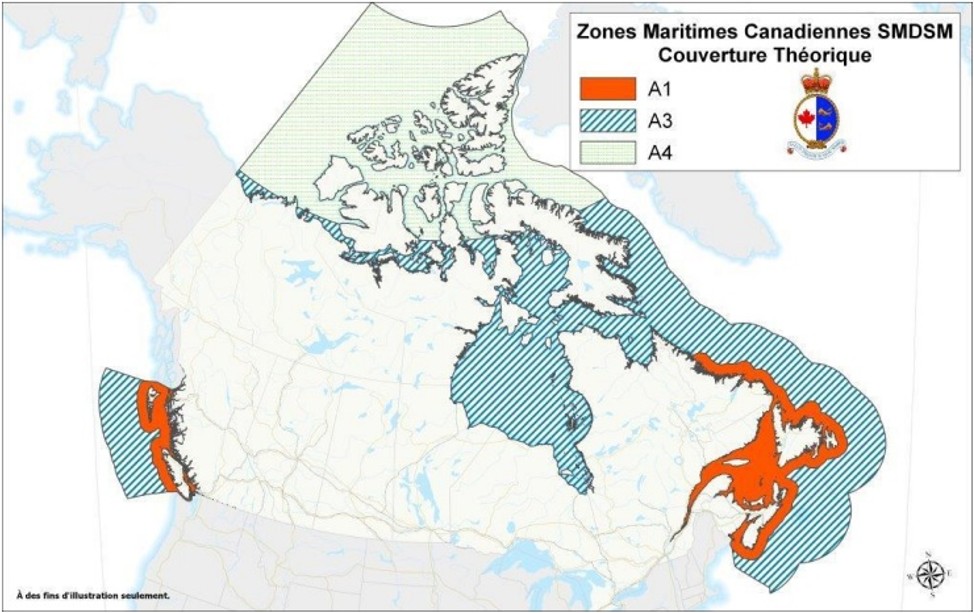

Le SMDSM couvre 4 zones océaniques internationales, et le Canada est couvert par les zones océaniques A1, A3 et A4. Les exigences minimales relatives à l’équipement de communication d’un navire sont déterminées par la zone océanique dans laquelle le navire exerce des activités. Le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation du Canada définit les zones océaniques comme suit :

zone océanique A1 Zone située à l’intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d’au moins une station côtière travaillant sur ondes métriques (VHF) et dans laquelle la fonction d’alerte ASN est disponible en permanence.

zone océanique A2 Zone, à l’exclusion de la zone océanique A1, située à l’intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d’au moins une station côtière travaillant sur ondes hectométriques (MF) et dans laquelle la fonction d’alerte ASN est disponible en permanence.

zone océanique A3 Zone, à l’exclusion de la zone océanique A1 et de la zone océanique A2, située à l’intérieur de la zone de couverture d’un service mobile par satellite reconnu par l’OMI et appuyé par la station terrienne de navire à bord du bâtiment et dans laquelle la fonction d’alerte est disponible en permanence.

zone océanique A4 Zone située hors de la zone océanique A1, de la zone océanique A2 et de la zone océanique A3Transports Canada, DORS/2020-216, Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (modifié le 20 décembre 2023), article 200, Définitions..

Au Canada, les communications radio pour les opérations maritimes sont supervisées par 3 ministères fédéraux : TC, la Garde côtière canadienne (GCC) et Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE).

Le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation établit également les exigences relatives à l’équipement radio à bord d’un navire, en fonction de la taille et du secteur d’exploitation du navire, ainsi que les exigences relatives à l’utilisation et à l’entretien de cet équipement. Aux termes de ce règlement, le golfe Saint-Laurent (qui est aussi la zone où a eu lieu l’événement) fait partie de la zone océanique A1.

La GCC est responsable des communications radio à terre, y compris les stations côtières et les antennes à terre, ainsi que de l’inspection des installations radio à bord des navires d’une longueur supérieure à 20 m. ISDE gère le spectre de radiofréquences au Canada et est responsable de fournir l’accès aux bandes de radiofréquences, de certifier les opérateurs radio et de fournir des lignes directrices sur le langage approprié à utiliser dans les communications radio.

La GCC publie un guide intitulé Aides radio à la navigation maritimePêches et Océans Canada, Garde côtière canadienne, Aides radio à la navigation maritime 2025 (Atlantique, Saint-Laurent, Grands Lacs, Lac Winnipeg, Arctique et Pacifique) (janvier 2025), à l’adresse https://www.ccg-gcc.gc.ca/publications/mcts-sctm/ramn-arnm/index-fra.html (dernière consultation le 16 octobre 2025)., qu’elle met à jour chaque année; ce guide résume les renseignements pertinents concernant les communications radio, les procédures et les exigences en matière de signalement au Canada, et on y trouve une carte des 3 zones océaniques des eaux canadiennes (figure 9).

1.10.1 Communication par radiotéléphone à très haute fréquence

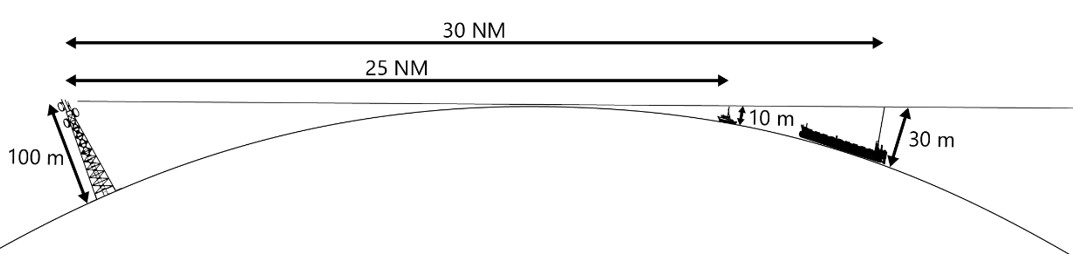

Dans la zone océanique A1, les opérateurs de navires utilisent des radiotéléphones VHF pour communiquer entre eux et avec les stations côtières. Les radiotéléphones VHF utilisent une émission en visibilité directe, ce qui signifie que les ondes radio se propagent en ligne droite, sans dépasser l’horizon.

Puisque les transmissions des radiotéléphones VHF d’un navire se font au-dessus de l’eau, la ligne de visée est principalement limitée par la sphéricité de la Terre, la hauteur de l’antenne du navire au-dessus de l’eau et la hauteur de l’antenne réceptrice (figure 10). Pour un navire dont l’antenne se trouve à 30 m au-dessus de l’eau, cette ligne de visée serait habituellement comprise entre 29 NM et 33 NM dans les meilleures conditions.

En mer agitée, un navire tangue et roule, ce qui provoque un désalignement entre l’antenne du navire et l’antenne à terre (figure 11) et réduit l’efficacité du signal. De plus, les vagues font soulever et abaisser le navire, ce qui augmente et diminue la portée de la ligne de visée.

L’entretien de l’équipement radio peut également avoir pour effet de modifier la distance parcourue par un signal radio. Si de la corrosion s’accumule sur la connexion entre la source d’alimentation et l’antenne radio, il peut y avoir une diminution de la puissance de transmission et une réduction de la distance parcourue par le signal.

1.10.2 Alerte de détresse à l’aide d’un radiotéléphone à très haute fréquence avec système d’appel sélectif numérique

Les alertes de détresse par appel vocal sur le canal VHF 16 constituent, pour les marins, le moyen le plus courant d’informer les navires et les stations côtières à proximité qu’ils sont en danger et ont besoin d’une aide immédiate. À l’instar des autres communications VHF, la distance parcourue par une transmission de détresse dépend de la ligne de visée et est la plus efficace lorsque les antennes émettrices et réceptrices sont alignées parallèlement.

Une alerte de détresse ASN est une transmission numérique qui a une portée plus grande qu’une transmission vocale effectuée au moyen d’un radiotéléphone VHF. La nature numérique de l’alerte de détresse minimise également le risque que les transmissions vocales soient coupées ou perdues. Lorsqu’une alerte de détresse ASN atteint un autre navire équipé d’un radiotéléphone VHF-ASN, le radiotéléphone de ce navire émet une alarme sonore et passe au canal 16 pour augmenter les chances qu’un message vocal de détresse soit entendu.

La transmission d’une alerte de détresse ASN nécessite d’utiliser un radiotéléphone VHF qui est capable de produire un signal ASN et dans lequel l’identité du service mobile maritime (MMSI) du navire a été programmée. Lorsqu’un radiotéléphone VHF-ASN est correctement programmé, un signal de détresse est transmis après avoir appuyé sur le bouton d’ASN conformément aux instructions du fabricant. Une alerte de détresse ASN continuera d’être répétée jusqu’à ce qu’elle soit annulée par l’émetteur ou jusqu’à ce que le destinataire ait accusé réception de l’alerte. Toutes ces fonctionnalités permettent de maximiser le potentiel d’intervention.

Les SCTM surveillent en tout temps les fréquences ASN et préviennent le centre de coordination de sauvetage concerné lorsqu’une alerte de détresse est reçue.

1.10.3 Couverture côtière à très haute fréquence

Le guide Aides radio à la navigation maritime 2023 de la GCC comprend des cartes indiquant la couverture radio prévue des antennes à terre de la GCC qui diffusent des messages sur la fréquence VHF 16 (figure 12). Le radiotéléphone VHF doit être le principal moyen de communication en cas d’urgence en mer, car il permet à toutes les unités de SAR de la zone de recevoir simultanément des renseignements importants.

La figure 12 montre également les zones de la zone océanique A1 qui ne font pas partie de la couverture d’une antenne radio côtière. L’événement mettant en cause le Silver Condor est survenu dans la zone océanique A1, où la couverture prévue des antennes à terre se situait entre 50 % et 90 %.

Le laboratoire du BST a examiné la puissance d’émission et de réception des antennes à terre de la GCC dans la zone de l’événement afin d’évaluer la probabilité qu’un navire se trouvant près de la dernière position connue du Silver Condor ait pu recevoir une transmission provenant d’une de ces antennes à terre.

L’examen du laboratoire du BST a également permis de déterminer que le Silver Condor se trouvait dans une zone où la communication entre le bateau et l’antenne de Harrington Harbour sur le canal VHF 16 aurait pu être établie (figure 13). La communication radio entre l’antenne de Pointe Riche et le bateau était possible, mais n’aurait pas été fiable.

Il est important de noter que les antennes de Harrington Harbour et de Pointe Riche ne surveillent que le canal VHF 16 et ne sont pas équipées pour écouter les canaux VHF 6 et 10, qui sont les canaux les plus couramment utilisés par les pêcheurs dans le cadre de leurs activités.

La portée d’émission d’une station VHF côtière est d’environ 40 NMPêches et Océans Canada, Garde côtière canadienne, « Système mondial de détresse et de sécurité en mer », à l’adresse https://www.ccg-gcc.gc.ca/search-rescue-recherche-sauvetage/distress-sys-detresse-fra.html (dernière consultation le 16 octobre 2025).. Après l’événement à l’étude, on a déterminé que l’antenne de Harrington Harbour se trouvait à environ 33 NM de la dernière position connue du bateau, tandis que l’antenne de Pointe Riche se trouvait à environ 46 NM de la dernière position connue du bateau.

Le laboratoire du BST n’a pas été en mesure de déterminer quelle était la portée du signal VHF du Silver Condor au moment de l’événement à l’étude, car le bateau a été perdu et les données pertinentes n’ont pas pu être recueillies.

L’enquête n’a pas permis de déterminer si le signal de détresse VHF du bateau a été reçu par une autre station radio.

1.10.4 Exigences radio applicables au Silver Condor

Selon le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation, les navires pontés de plus de 8 m de longueur doivent être munis d’un radiotéléphone VHF-ASN qui peut transmettre un message de détresse automatique lorsqu’on appuie sur un bouton lorsqu’une partie du voyage est dans la zone océanique A1. La réglementation exige également que les navires tiennent à bord un registre de radio (connu sous le nom de livret de radio). TC a publié le document TP 13926Transports Canada, TP 13926F, Livret de radio pour les navires immatriculés au Canada, à l’adresse https://tc.canada.ca/sites/default/files/migrated/tp13926f.pdf (dernière consultation le 16 octobre 2025). Il convient de noter que la présente publication fait référence au Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) de TC, qui a été intégré au Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation., qui contient des renseignements destinés aux marins concernant les opérations radio et l’entretien de l’équipement radio, ainsi que des modèles qu’ils peuvent utiliser pour tenir les registres requis. Il est notamment prévu d’enregistrer la date et l’heure des contrôles de routine, tels que le test de la batterie de la RLS tous les 6 mois.

Le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation exige également qu’une fiche d’instructionsTransports Canada, DORS/2020-216, Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (modifié le 20 décembre 2023), article 214 : Exigences du poste principal. soit affichée à un endroit bien en vue près de l’installation radio du navire afin que les membres d’équipage puissent accéder facilement aux renseignements sur la façon d’envoyer divers types de signaux de détresse de manière efficiente et efficace. L’enquête n’a pas permis de déterminer si la fiche requise était affichée près de l’installation radio du bateau.

Dans le cas des navires de moins de 20 m de long, les inspecteurs de TC inspectent l’équipement radio et les registres du navire dans le cadre de l’inspection de sécurité périodique des navires. L’enquête a permis de déterminer que les inspecteurs de TC vérifient généralement si un navire possède de l’équipement radio et si cet équipement est enregistré. Les inspecteurs de TC ne disposent pas de lignes directrices leur permettant de vérifier si un navire est conforme à toutes les exigences réglementaires relatives au transport, à l’installation et à l’entretien de l’équipement radio.

Au moment de l’événement, l’équipement radio à bord du Silver Condor était conforme aux exigences réglementaires pour la taille et le secteur d’exploitation du bateau. Il n’y avait pas de livret de radio à bord du Silver Condor, et l’enquête n’a pas permis de déterminer dans quelle mesure l’équipement radio à bord du Silver Condor était bien installé et bien entretenu.

1.11 Dispositifs d’alerte de détresse supplémentaires

1.11.1 Radiobalises de localisation des sinistres

Lorsqu’elle est activée en cas d’urgence, une RLS prévient le système Cospas-Sarsat. TC exige que les bateaux comme le Silver Condor transportent une RLSIbid., article 209, RLS à dégagement libre..

Les RLS peuvent être activées manuellement par le personnel à bord d’un navire en cas d’urgence. La familiarisation, les procédures et les exercices de sécurité effectués à bord des navires permettent à l’équipage de comprendre l’importance d’activer la RLS dès que possible en cas d’urgence.

Certaines RLS sont équipées d’un dispositif de largage hydrostatique qui leur permet de se dégager du navire et de flotter à la surface lorsque le navire a coulé; ce type de RLS transmet automatiquement un signal de détresse lorsqu’il flotte à la surface. Lorsqu’un navire canadien transporte une RLS, le représentant autorisé doit enregistrer la balise. Une RLS non enregistrée transmet tout de même un signal, mais le déploiement des ressources SAR pourrait être retardé, pendant que les autorités de SAR déterminent à qui appartient la RLS et confirment qu’un navire se trouve en mer et ne répond pas aux appels radio.

Le Silver Condor transportait une RLS automatique à dégagement libre. La RLS était enregistrée au nom du propriétaire du bateau. Au moment de l’événement, la RLS s’est dégagée automatiquement, a flotté librement et a transmis un signal conformément à sa conception et aux attentes.

1.11.2 Radiotéléphone à très haute fréquence avec système d’appel sélectif numérique

Un radiotéléphone VHF-ASN peut transmettre une alerte de détresse automatique lorsqu’on appuie sur un boutonIbid., paragraphe 204(1).. Si le radiotéléphone VHF-ASN est installé et programmé avec la MMSI du navire, l’alerte de détresse fournit automatiquement les renseignements d’identification du navire et l’heure d’activation de l’alerte. Si le radiotéléphone VHF-ASN est intégré au GPS du navire, sa position sera également transmise.

Même s’il n’a pas été possible de récupérer l’équipement radio du Silver Condor, l’enquête a permis de déterminer que le bateau était équipé d’une radio Icom IC-M424G. Ce modèle de radio est capable de produire un signal ASN et est muni d’un GPS interne. L’enquête n’a pas permis de déterminer si le radiotéléphone VHF-ASN du bateau était programmé avec la MMSI du bateau ni si l’antenne du GPS était montée dans une zone optimale conformément aux recommandations du fabricant de la radio. L’enquête n’a pas permis de déterminer si le bouton permettant d’envoyer un message de détresse automatique a été appuyé pendant l’événement.

1.12 Procédures et exercices de sécurité

Le RSBP exige que les RA de bateaux de pêche comme le Silver Condor établissent des procédures écrites en matière de sécurité et familiarise le personnel à bord avec ces procéduresTransports Canada, C.R.C., ch. 1486, Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (modifié le 20 décembre 2023), paragraphe 3.16(1).. Les procédures en matière de sécurité doivent porter sur :

- l’emplacement et l’utilisation de tout l’équipement de sécurité;

- les mesures à prendre pour maintenir l’étanchéité à l’eau du bateau et pour prévenir l’envahissement par l’eau;

- les mesures à prendre pour assurer la sécurité du chargement, de l’arrimage et du déchargement des prises de poisson, des appâts et des consommables;

- les mesures à prendre pour prévenir les surcharges du bateau.

Le RSBP prévoit également que des exercices portant sur les procédures en matière de sécurité doivent être effectués pour s’assurer que l’équipage est capable d’exécuter efficacement ces procédures, et que chaque exercice réalisé doit être consigné dans un registre qui sera conservé pour une période de 7 ansIbid., paragraphes 3.16(2) à 3.17(1)..

1.12.1 Exercices de sécurité

Les urgences sont généralement des situations stressantes, où la charge de travail est élevée et où les gens disposent de peu de temps pour traiter divers types de renseignements critiques, prendre des décisions et adapter leurs actions en conséquence. Ces niveaux de stress accrus et ces charges de travail élevées peuvent nuire à la performance en réduisant la capacité d’une personne à percevoir et à évaluer les signaux provenant de l’environnement, ce qui réduit sa capacité à évaluer la situation et à choisir la meilleure mesure à entreprendre en temps opportun.

La conscience situationnelle est essentielle pour prendre de bonnes décisions. La conscience situationnelle est [traduction] « la perception des éléments dans un environnement au cours d’une période et dans un espace donnés, la compréhension de leur signification et la projection de leur état dans un avenir rapprochéM. Endsley, « Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems », Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, vol. 37, numéro 1 (1995), p. 36. ».

En situation d’urgence, un membre d’équipage peut être confronté à une situation qui n’est ni typique ni incluse dans les procédures ou la formation qu’il a pu recevoir. Les situations stressantes à charge de travail élevée, y compris les situations potentiellement mortelles, peuvent influer sur la performance humaine et entraîner des réactions allant de la distraction à la prise de mesures inappropriées ou de décisions paniquées. La formation et les exercices de sécurité qui comprennent des scénarios réalistes sont importants, car ils permettent aux membres d’équipage d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour intervenir efficacement en cas d’urgence, surtout dans des conditions difficiles. Les scénarios réalistes peuvent comprendre une variété de conditions, comme l’obscurité, le bruit, des membres d’équipage manquants et de l’équipement endommagé, ou ces scénarios peuvent être combinés. La pratique régulière par la formation et les exercices de sécurité améliore également les compétences en renforçant les leçons apprises.

L’équipage du Silver Condor effectuait des exercices de sécurité chaque année, au début de chaque saison de pêche. Ces exercices étaient les suivants : exercices d’abandon du bateau et d’incendie, récupération et enfilage des combinaisons d’immersion, et familiarisation de l’équipage avec le fonctionnement du radeau de sauvetage. L’équipement de sécurité du bateau était inspecté en même temps que les exercices avaient lieu. Tous les registres des exercices et de l’entretien ont été perdus avec le bateau.

La familiarisation de l’observatrice à bord du Silver Condor consistait en une ronde d’inspection du bateau pour lui montrer où se trouvait l’équipement de lutte contre les incendies et de sauvetage.

1.13 Stabilité du bateau

La stabilité d’un navire est sa tendance à revenir à sa position initiale après s’être incliné sous l’effet de forces extérieures telles que le vent ou les vagues. La stabilité constitue un élément fondamental de la navigabilité d’un navire. Il est important que les opérateurs de navires comprennent les caractéristiques et les limites figurant dans le livret de stabilité de leur navire.

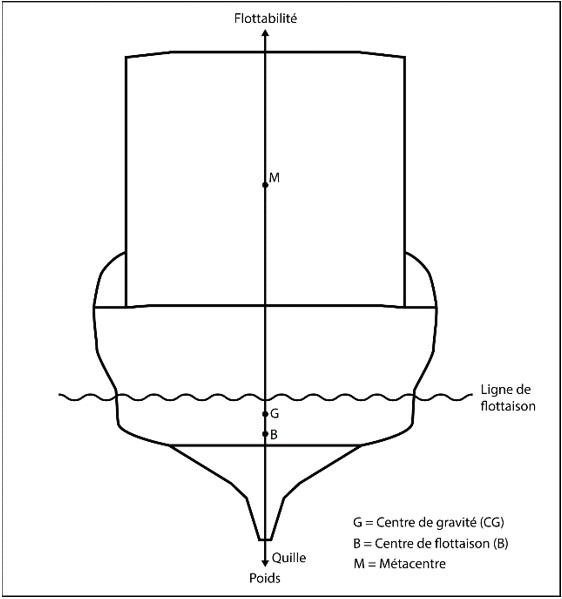

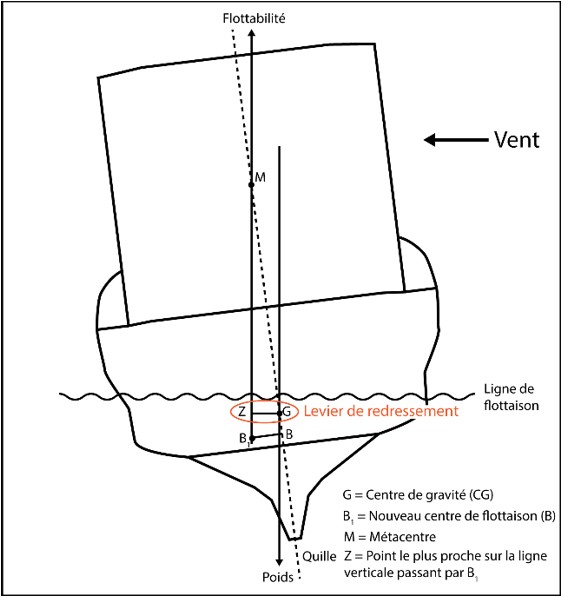

La capacité d’un navire à revenir à la verticale après avoir été incliné par une force extérieure dépend de l’emplacement de 3 points : le métacentre (M), le centre de gravité (G) et le centre de flottaisonLa flottabilité est une force vers le haut exercée par un fluide qui s’oppose au poids d’un objet immergé partiellement ou complètement. Il s’agit d’une poussée vers le haut qui permet à un corps de flotter au-dessus d’un fluide sans couler. (B) (figures 14 et 15). M est le point auquel une ligne verticale imaginaire qui traverse B et une ligne verticale imaginaire qui traverse G se rencontrent à un angle peu prononcé. G est le point auquel le poids d’un navire agit verticalement vers le bas. G reste au même endroit sauf si le poids se déplace. B est le point où la force de flottabilité de l’eau agit vers le haut. En équilibre, G et B sont alignés verticalement.

Lorsqu’un navire subit un mouvement de roulis, B se déplace, car le volume immergé de la coque change. Les forces de B et G sont encore équivalentes, et elles continuent d’agir verticalement. Le nouvel emplacement de B porte l’étiquette B1. La ligne horizontale entre G et la ligne verticale passant par B1 est appelée GZ, connu sous le nom du bras de redressement ou du levier de redressement. Le levier de redressement et le poids du navire créent le moment de redressement, qui est la force qui ramène le navire en équilibre après son inclinaison. En général, le levier de redressement augmente jusqu’à une certaine valeur maximale, puis diminue si la bande du navire continue d’augmenter.

1.13.1 Facteurs de risque touchant la stabilité

Plusieurs facteurs peuvent nuire à la stabilité d’un navire, comme la surcharge (qui réduit le franc-bord et la réserve de flottabilité), les effets de modifications apportées au navire et les forces externes créées par les conditions de vent et de mer. Il est important de comprendre la façon dont différents facteurs agissent sur la stabilité pour être en mesure d’estimer les risques. Par exemple, la façon dont les conditions météorologiques et la mer influent sur la stabilité d’un navire dépend de la direction du vent, du courant et des vagues par rapport au cap du navire.

1.13.1.1 Franc-bord et réserve de flottabilité

Le franc-bord est la distance entre la ligne de flottaison d’un navire et son pont principal. La réserve de flottabilité est le volume de l’espace clos d’un navire situé au-dessus de la ligne de flottaison qui peut être rendu étanche. Une augmentation du franc-bord accroît également la réserve de flottabilité d’un navire, ce qui améliore la stabilité. Tout poids supplémentaire diminue le franc-bord, ce qui diminue alors la réserve de flottabilité, particulièrement pour les petits navires, où même de légères augmentations du poids peuvent avoir une incidence considérable sur le franc-bord. Une évaluation de la stabilité permettra de déterminer le poids maximal que le navire peut transporter pour maintenir un franc-bord et une réserve de flottabilité sécuritaires.

N’ayant aucun moyen de déterminer le poids transporté à bord, les membres d’équipage travaillant à bord de bateaux de pêche comme le Silver Condor doivent se fier à leur expérience pour charger leur bateau de façon sécuritaire, en fondant leurs estimations sur le volume entreposé dans les cales à poisson.

1.13.2 Évaluation de la stabilité des navires

En vertu du RSBP, les navires de pêche doivent faire l’objet d’une évaluation de la stabilité, tenir un registre des modifications apportées au navire qui ont eu une incidence sur sa stabilité et disposer de procédures de sécurité écrites. Les nouveaux navires de pêche (construits après le 13 juillet 2017) qui font l’objet d’une évaluation de stabilité complète doivent aussi afficher bien en vue un avis de stabilité indiquant les pratiques à suivre pour exploiter ces navires tout en respectant leurs limites d’exploitation sécuritaireTransports Canada, C.R.C., ch. 1486, Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (modifié le 20 décembre 2023), paragraphe 3.6.. Ces navires doivent également porter de manière permanente, sur la proue et la poupe, des marques de tirant d’eau ou une autre marque pour indiquer avec précision le tirant d’eauIbid., paragraphe 3.62..

À titre de mesure provisoire pour les bateaux de pêche existants, TC a publié le Bulletin de la sécurité des navires 04/2006Transports Canada, Bulletin de la sécurité des navires 04/2006 : Sécurité des petits bateaux de pêche : Information pour les propriétaires/capitaines sur les livrets de stabilité (7 mars 2006), à l’adresse https://tc.canada.ca/fr/transport-maritime/securite-maritime/bulletins-securite-navires/no-bulletin-04-2006 (dernière consultation le 21 octobre 2025)., qui énonce le processus visant à déterminer si un petit bateau de pêche devrait disposer d’un livret de stabilité et comment en obtenir un. Le Silver Condor était tenu de disposer d’un livret de stabilité après avoir rempli le questionnaire sur les renseignements relatifs à la stabilité fournis par TC.

En 2011, le Silver Condor a été soumis à 1 essai d’inclinaison pour la pêche au crabe et à la crevette; un livret de stabilité a ensuite été élaboré pour le bateau par une firme d’architecture navale et approuvé par TC en 2012.

Lors de l’élaboration du livret de stabilité, le propriétaire du bateau à l’époque a informé la firme d’architecture navale de la pratique habituelle de l’équipage en matière de chargement des crevettes à bord, qui consistait entre autres à charger la cale à poisson de 15 tonnes métriques (t) de glace avant le départ. Le propriétaire du bateau à l’époque estimait que la charge maximale du bateau était de 27 t par voyage. L’évaluation de la stabilité effectuée par la firme a démontré que ce volume dépassait les limites de stabilité du bateau.

Le livret de stabilité comprenait une section intitulée « Notes to Master » [notes au capitaine] qui indiquait, entre autres, des renseignements sur le chargement pour les activités de pêche à la crevette, y compris le poids de l’équipage, de l’équipement et de la glace à charger à bord du bateau avant le départ. Le livret tenait compte d’un équipage de 4 personnes et de 12 t de glace au départ (en supposant qu’au moins 2 t de glace fondraient pendant le voyage). Il précisait également qu’un poids maximal de 22,68 t de crevettes pouvait être chargé à bord de façon sécuritaire et qu’aucune prise ne devait être transportée sur le pont. Enfin, le livret indiquait que le franc-bord minimal pour la pêche à la crevette devait être de 430 mm à tout moment, mesuré du sommet du pont principal jusqu’à la surface de l’eau.

L’une des conditions du livret de stabilité décrivait le bateau quittant les lieux de pêche avec une pleine charge de crevettes et la quantité de glace nécessaire pour les conserver au frais, avec 10 % de la quantité maximale de carburant et d’eau douce restant dans les réservoirs du bateau. La charge maximale de crevettes et de glace combinée était de 32,7 t (composée environ au ⅔ de crevettes et au ⅓ de glace). Cette condition était celle qui se rapprochait le plus de la configuration probable du Silver Condor au moment de l’événement à l’étude.

L’enquête n’a pas permis de déterminer si un avis de stabilité était affiché à bord au moment de l’événement pour aviser l’équipage des limites de stabilité du bateau telles qu’elles figuraient dans le livret de stabilité. En 2012, le moteur et la transmission du bateau ont été remplacés; toutefois, le changement de poids qui en a découlé n’a pas été signalé à TC, et aucune nouvelle évaluation de la stabilité n’a été effectuée. Contrairement aux navires de pêche neufs, le Silver Condor n’était pas tenu d’afficher un avis de stabilité à un endroit bien en vue ou encore de porter de manière permanente des marques de tirant d’eau.

1.13.2.1 Évaluation de la stabilité pour la pêche au sébaste

En 2022, le Silver Condor a obtenu une licence pour pêcher le sébaste dans le cadre du Plan de pêche expérimentale du sébaste de l’unité 1 du MPO, un projet visant à obtenir des données sur la viabilité de la réouverture de la pêche au sébaste dans la région. En août 2023, le propriétaire du bateau a obtenu un 2e permis l’autorisant à continuer à pêcher le sébaste dans le cadre de ce projet. Les exigences rattachées au permis consistaient à présenter un formulaire de demande indiquant que le bateau pouvait satisfaire aux critères d’admissibilitéPêches et Océans Canada, « Plan de pêche expérimentale du sébaste de l’unité 1 - Printemps 2025 », à l’adresse https://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/commercial-commerciale/atl-arc/management-plan-gestion/redfish-sebaste-fra.html (dernière consultation le 21 octobre 2025). et que le bateau était immatriculé auprès de TC comme bateau de pêche. Le permis de 2023 accordait au propriétaire du bateau un quota de prises maximal de 93 t entre le 30 août et le 31 octobre 2023.Le capitaine prévoyait d’atteindre ce quota au cours de 3 voyages de pêche pendant la saison de pêche 2023.

Lors du 1er voyage de pêche de la saison 2023, qui s’est déroulé du 4 au 7 septembre 2023, l’équipage a estimé que les prises comptaient environ 25 t de sébaste, auxquelles s’ajoutait 0,63 t de prises fortuites entreposées dans une caisse à poisson commerciale sur le pont. Les données de débarquement du bateau, fournies par le MPO, indiquent 29,72 t de sébaste et 0,605 t de prises fortuites. Ces poids dépassent la limite de 22,68 t définie dans le livret de stabilité du Silver Condor.

À partir de ces chiffres, le BST a effectué une évaluation de la stabilité et a calculé le franc-bord du bateau en fonction de la charge de sébaste pêchée lors du 1er voyage de pêche du bateau au cours de la saison 2023.L’évaluation portait sur la partie du livret de stabilité sur la crevette, car la crevette et le sébaste ont une densité similaireGarde côtière canadienne, Direction de la sécurité des navires, TP 7301F, Normes de stabilité, de compartimentage et de lignes de charge (janvier 1975), annexe A.. L’évaluation a permis de déterminer qu’à ce moment-là, le franc-bord du bateau était de 331 mm, mesuré du sommet du pont principal jusqu’à la surface de l’eau. Le franc-bord était donc inférieur de 99 mm au franc-bord minimal de 430 mm autorisé pour un chargement sécuritaire, conformément au livret de stabilité.

Les membres d’équipage du Silver Condor ont estimé qu’au moment de l’événement, ils avaient pêché et entreposé jusqu’à 36 t de sébastes, et environ 0,8 t de prises fortuites entreposées dans une caisse à poisson commerciale sur le pont.

1.13.2.1.1 Données de débarquement pour la saison de pêche au sébaste de 2022

Le BST a également examiné les données de débarquement du Silver Condor fournies par le MPO pour la saison de pêche au sébaste de 2022. Au total, l’équipage a capturé 76,56 t de sébaste lors de 3 voyages de pêche, soit une moyenne de 25,521 t par voyage. À l’inverse, l’équipage a estimé ses prises à 20 t pour le 1er voyage, à 21 t pour le 2e voyage et à 24 t pour le 3e voyage. Le total estimé s’élève donc à 65 t, soit 11,56 t de moins que les données de débarquement.

1.14 Perception des risques et tolérance aux risques

Le risque est un produit de la fréquence ou de la probabilité d’un événement dangereux et de la gravité des conséquences de l’événementOrganisation maritime internationale, MSC MEPC.2/Circ. 12/rév. 2, Directives révisées pour l’évaluation formelle de la sécurité (FSA) à utiliser dans le cadre du processus d’élaboration de règles de l’OMI (9 avril 2018).. La perception du risque est la reconnaissance ou le discernement par une personne du niveau de risque inhérent à une situation : un niveau de risque élevé pour une personne peut être perçu par une autre comme étant faible. La tolérance au risque est le niveau de risque qu’une personne est prête à accepter en quête d’un objectifM. Martinussen et D. R. Hunter, « Aviation Psychology and Human Factors », 2e édition (Taylor & Francis Group, 2018), p. 297 à 301..

La perception des risques et la tolérance aux risques sont largement subjectives. L’enquête du BST sur les questions de sécurité relatives à l’industrie de la pêche au CanadaRapport d’enquête maritime M09Z0001 du BST, Enquête sur les questions de sécurité relatives à l’industrie de la pêche au Canada. a démontré que les pêcheurs ont tendance à avoir une grande tolérance au risque.

1.14.1 Perception de la sécurité du navire

La science contemporaine sur la sécurité des systèmes a établi que les accidents de navires sont habituellement le résultat de multiples facteurs comme des manquements de la part des personnes les plus près du travail ainsi que la pression exercée par l’industrie de la pêche.

L’existence de diverses pressions opérationnelles peut conduire à des compromis entre ce qui est rentable ou efficace et ce qui est sécuritaire. Le défi que représente la gestion de ces pressions concurrentes réside dans le déséquilibre de la rétroaction entre ces divers éléments. Il est souvent facile de mesurer les économies ou les gains d’efficience découlant d’une décision donnée, mais il est plus difficile de quantifier les aspects de la sécurité qui ont été omis en faveur de ces autres objectifsS. Dekker, Drift into Failure: From Hunting Broken Components to Understanding Complex Systems (CRC Press, 2011), p. 38 et 39..

La surcharge d’un navire, les changements dans les conditions météorologiques et la distance par rapport au littoral constituent des risques considérables qui doivent être gérés lorsqu’un navire exerce des activités. Cependant, les opérateurs de navires ne prennent pas toujours compte de ces risques. Plusieurs facteurs contribuent à la perception des risques qu’ont les opérateurs. L’expérience personnelle de situations dangereuses peut influer sur la perception du danger; une personne qui exécute de manière répétée une action à haut risque sans subir de conséquences négatives peut finir par se désensibiliser au risqueJ. Inouye, Risk Perception: Theories, Strategies, and Next Steps (National Safety Council, Campbell Institute), à l’adresse https://www.thecampbellinstitute.org/wp-content/uploads/2017/05/Campbell-Institute-Risk-Perception-WP.pdf (dernière consultation le 16 octobre 2025)..

Des enquêtes antérieures du BSTEnquêtes sur la sécurité du transport maritime M22P0259, M20P0229 et M02W0147 du BST. ont révélé que la perception de la sécurité des navires par les opérateurs peut être influencée par un certain nombre de facteurs, y compris :

- des années passées sans accident, ce qui renforce la perception de la sécurité et du succès de leurs activités, faisant que les opérateurs surestiment la stabilité du navire;

- les certificats, les permis et les inspections des navires par les gouvernements, les associations et les assureurs, qui peuvent être perçus plus largement comme une approbation générale de la capacité du navire à être exploité de façon sécuritaire;

- la confiance des opérateurs en leurs propres compétences, actions et expériences.

Avant l’événement à l’étude, le Silver Condor :

- comptait plus de 40 ans de voyages fructueux, dont 1 saison de pêche au sébaste en 1992 (avant que des modifications importantes ne soient apportées au bateau);

- avait effectué 4 voyages de pêche au sébaste fructueux (3 en 2022 et 1 en 2023);

- avait été certifié par TC en tant que bateau de pêche;

- avait été inspecté par des assureurs et approuvé à des fins d’assurance.

1.15 Fatigue

Six facteurs de risqueBureau de la sécurité des transports du Canada, Guide d’enquête sur la fatigue liée au sommeil (février 2022). peuvent causer la fatigue : perturbations aiguës du sommeil, perturbations chroniques du sommeil, état d’éveil continu, effets du rythme circadien, troubles du sommeil et autres troubles médicaux et psychologiques, et maladies ou prise de médicaments influant sur le sommeil ou induisant de la somnolence (annexe A).

Les perturbations du sommeil ou des habitudes de sommeil chez les personnes occupant des rôles essentiels pour la sécurité peuvent réduire le rendement et augmenter le risque d’incidents et d’accidents. Il est établi que la fatigue augmente le temps de réaction, augmente la prise de risques et réduit la capacité d’une personne à résoudre des problèmes complexes. Plus généralement, la fatigue perturbe l’attention, la vigilance et les fonctions cognitives en général. Le moment de la journée a un effet particulier sur l’état de vigilance et le rendement d’une personne, car le corps humain connaît des creux et des pics circadiens. Le creux circadien se produit entre environ 2 h et 6 h, lorsque le corps est normalement plus fatigué et sujet à une baisse de vigilance et à une baisse de la performanceTransportation Research Board et National Research Council, The Effects of Commuting on Pilot Fatigue, The National Academies Press, 2011..

Si une personne est réveillée brusquement, elle peut souffrir d’inertie du sommeil, qui est [traduction] « une période de confusion et de baisse de la vigilance, qui altère les capacités cognitives essentielles de vigilance et de vivacité d’esprit nécessaires à la prise de décisions rationnellesD. Bruck et D. Pisani, « The effects of sleep inertia on decision-making performance », dans Journal of Sleep Research, vol. 8, numéro 2 (1999), p. 95 à 103. ». Bien que les différences individuelles puissent varier, les effets associés à un réveil brusque se traduisent généralement par une moins bonne exécution des tâches complexes telles que la prise de décision, en raison de la charge attentionnelleC. Hilditch et A. Mchill, « Sleep Inertia: Current Insights », Nature and Science of Sleep, vol. 11 (août 2019), p. 155 à 165. plus importante requise dans le cadre du processus décisionnel.

Le RPM établit les exigences relatives aux horaires de travail et de repos. Ces exigences s’appliquent aux navires canadiens, y compris les navires de pêche d’une jauge brute de 100 ou plus qui effectuent des voyages à proximité du littoral, classe 1 ou 2. Le règlement stipule ce qui suit :

320 Le capitaine d’un bâtiment visé au paragraphe 319(1) veille à ce :

a) que chaque membre d’équipage et lui disposent :

(i) d’une part, d’au moins 6 heures de repos consécutives pour chaque période de 24 heures,

(ii) d’autre part, d’au moins 16 heures de repos pour chaque période de 48 heures;

b) qu’au plus 18 heures mais au moins 6 heures s’écoulent entre la fin d’une période de repos et le début de la prochaine période de reposTransports Canada, DORS/2007-115, Règlement sur le personnel maritime (tel que modifié le 20 décembre 2023), article 320..

Le Silver Condor n’avait pas d’horaire de travail et de repos officiel pour le voyage entre Blanc-Sablon et le lieu de pêche, qui durait environ 15 heures. Cependant, le capitaine avait l’habitude de prendre 6 heures de repos désignées par période de 24 heures, et les membres d’équipage le remplaçaient à tour de rôle. Les membres d’équipage pouvaient demander des périodes de repos au besoin et profitaient habituellement du temps de navigation à destination et en provenance du lieu de pêche et du retour pour se reposer.

Le capitaine est resté à la barre pendant les 3 jours passés sur le lieu de pêche, en prenant une pause à l’occasion, tandis que les membres d’équipage travaillaient sur le pont et se reposaient quand ils le pouvaient pendant les traits de chalut, lesquels pouvaient durer de 45 minutes à 3,5 heures selon les données recueillies sur les voyages précédents. Cependant, dans l’événement à l’étude, puisque les panneaux de chalut se sont croisés 2 fois et que le filet s’est refermé, les périodes de travail réelles des membres d’équipage étaient quelques fois prolongées, ce qui retardait le début de la période de repos suivante. Cette situation a eu une incidence sur les cycles de sommeil nocturne normaux des membres d’équipage et sur la qualité de leur sommeil pendant les périodes de repos.